二 染物師と禁色

新聞は時々面白い問題に心付かせてくれる。大阪では近い頃「今沢市」①などゝ評判して、久しい間の盲人が目あきになつた話がある。八年ぶりとかに見た世の姿で何が一番に珍らしく感じるかと尋ねて見ると、女たちの衣裳の花やかになつたのには驚くと答へたさうである。見えぬとは言つても町に住む盲ならば、幾度と無く美しい色の話を聴いて居たことであらう。さうして心のうちにそれを描いて居たことゝ思ふが、それですら久しぶりに目をひらけば、意外に打たれずには居られなかつたのである。是はたつた一人の奇抜なる経験で、勿論有力な参考とは言はれぬが、仮に我々が目を閉ぢて、逆に浦島太郎の昔の日を思ひ出して見ても、やはり同じやうな変化を説くことになるであらう。明治大正の六十年足らずの歳月は、非常に大きな仕事を此方面でも為し遂げて居る。それが余りにも当り前と考へられて居た為に、誰も此盲人のやうな心持にはなり得なかつたのである。

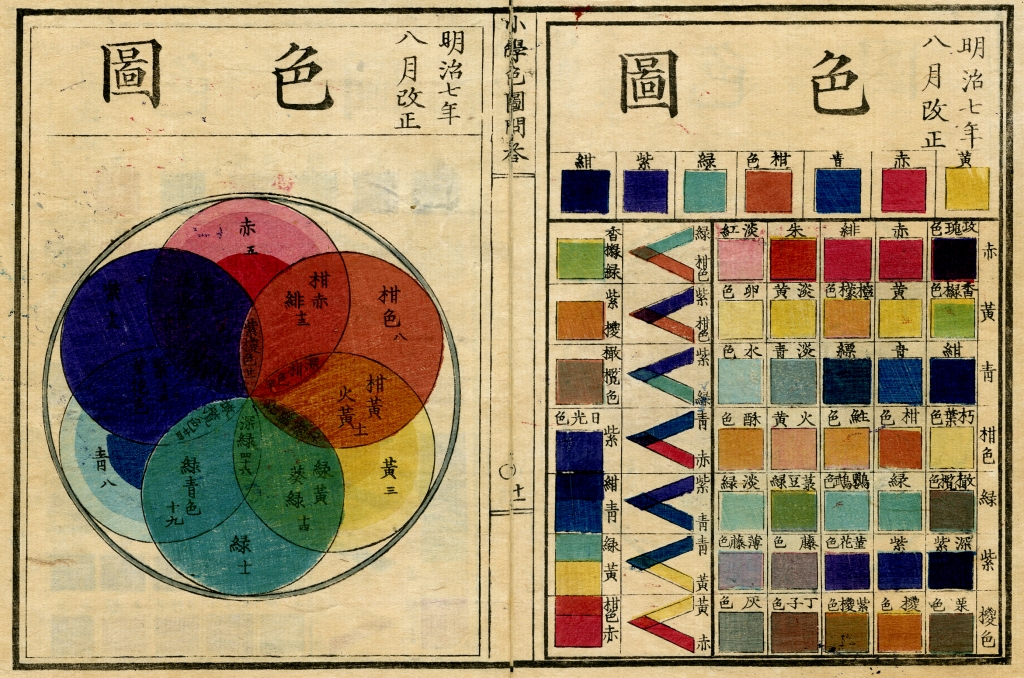

色は多くの若人の装飾に利用せられる以前、先づそれ自身の大いなる関所を越えて来て居る。色彩にも亦一つの近代の解放があつたのである。我々が久しく幻しの中にばかり、写し出して居た数限りも無い色合が今は悉く現実のものとなつたのみならず、更にそれ以上に思ひがけぬ多くの種類を以て、我々の空想を追越すことになつたのである。この変化は決して単純なる程度の進みでは無かつた。日本は元来甚しく色の種類に貧しい国②であつたと言はれて居る。天然の色彩のこの様に豊かな島として、それは有り得ないことの様であるが、実際に色を言ひ表はす言葉の数は乏しく、少しちがつたものは悉く外国の語を借りて居る。さうして明治の世に入つて後まで、さういふ借物までを取集めても、使つて居る数は四十にも足りなかつた。しかも緑の山々の四時のうつろひ、空と海との宵暁の色の変化に至つては、水と日の光に恵まれた島国だけに、又類も無く美しく細かく且つ鮮かであったのである。この二つの事実の矛盾しないわけは、我々が眼に見、心に映し取る色彩の数と、手で染め身に装ふことの出来たものとの間に、極めて著しい段階があつたといふことで説明し得られる。六つかしい言葉ではあるが、私たちは之を天然の禁色と謂はうとして居る。其禁色が近代の化学染料期になつて、悉く四民に許されるやうになつたのである。

禁色は一方には又国の制度でもあつた。たとへば黄の一色だけは王者の服、紫は定まつて上流の官人に許すといふやうに、其位に列せぬ者が用ゐることを非法としたのは、古い国々の常の例であつたが、其動機は今でもよく解つて居る。つまりは中世以前の社会に於ても、其時代の文化能力の許す限り、出来るだけ多くの天然の色彩を、取り卸して人間の用ゐ得るものとしようとした念慮は、今日と異なる所が無かつたのである。染法は我々の祖先が最も熱心に、外国から学ばうとした技術の一つであつた。高価なる染料は其目的の為に、辛苦して遠く求められ、是が金銀珠玉に次いでの主要なる貿易品であつた。得難く染め難い新種の色彩が、尊貴の特徴となつたのは自然の結果であつて、之を常人の模倣することを禁じたといふのは、寧ろ其工芸の幾分か民間に普及し始めたことを意味するのである。京都の富の独占が少しづゝ弛んでから、所謂雑戸の分散が始まつた。種々の職人は田舎を渡りあるいて、農民の間に生計の路を開くやうになつた。染物師③は其中でも比較的新らしい出現であつて、近世漸く店の数を増加した後まで、尚村々の手染と対立して、其全部に取つて代ることは出来なかつたが、それでも在来の禁色の制度を、終に無効に帰せしむるには足りたのである。或る一つの色が庶民の常用に許されなくとも、彼等は其専門の知能を働かせて、別に第二のそれよりも珍しく、又上品なもの④を工夫することが出来たのである。此点が黄金や宝玉などとは事かはり、色彩の文化の永く一部の独占に属し得なかつた理由であつて、仮に他の幾つかの条件さへ備はつて居たならば、必ずしも明治の新世紀に入るを俟たずして、色は幾らでも通俗化して行くことが出来る筈であつた。之を制抑して居た力は別に在つた。余り多くの人の心付かぬ間に、其力が徐々として解けて来て居たのである。