1章8節362-2

柳田は『雪國の春』収録の「豆手帖から」で、足袋の普及は木綿の普及後の出来事であるとしながら、その前身の革足袋について、「僅かに人間の足の皮の補助をするといふまでで、汚さもきたなく、心を喜ばしむべきものでは無かつた」とし、「五尺三尺の木綿が始めて百姓の手にも入り、足袋にでもして穿かうと云ふ際には、やはり今日の絹キャリコに対するやうな、勿体なさと思ひ切りを、根が質朴な人々だけに、必ず感じ且つ楽んだことゝ思ふ」と述べている(③708-17~709-1)。

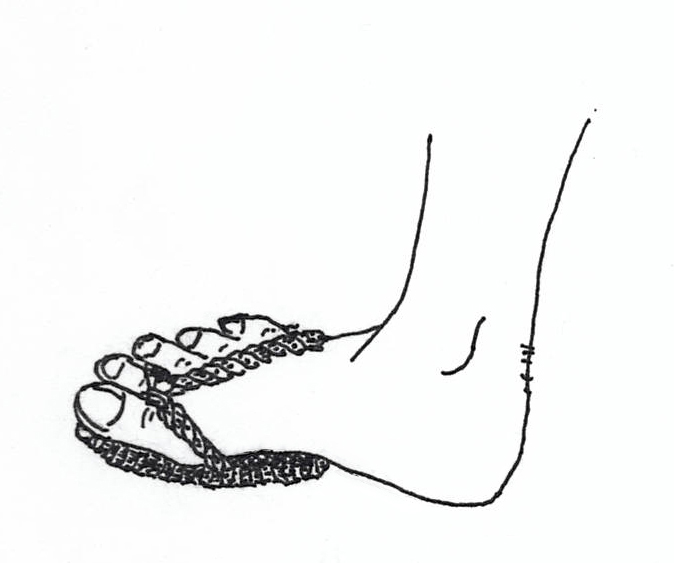

平安期の『倭名鈔』にみえる多鼻ないし単皮は動物の一枚皮で作成した半靴(筒のない靴)であった。鎌倉期以降の武士は皮をなめした革足袋をもちいたが、獣毛のついたままの毛足袋もマタギなどに使用された。近世にも一般に筒長の革足袋が用いられたが、1639年(寛永16)の鎖国、1657年(明暦3年)の大火等により、革の価格が高騰したことで木綿の紐足袋が一般に普及する。『落穂集』には、明暦の大火後、革足袋がすたれ、木綿の足袋が流行し、足袋屋が発生したとの記述がある。なお、布足袋には直足袋(じかたび)と岡足袋とがあり、後者は畳の上で履くものであった。布足袋の普及は、近世の畳の普及と連動するところがあったとする見方もある(潮田鉄雄『はきもの』法政大学出版局、1973年、221~223頁)。[及川]

→柳田國男の足元、殿中足袋御免、出井盛之君の「足袋の話」、大正終りの護謨長時代+跣足足袋、地下足袋、下駄屋